トップ / 医学生/研修医の皆様 / トピックス / オピオイド

Key Point

オピオイド

一般的に、「オピオイド」は「麻薬性鎮痛薬」を指す用語ですが、“麻薬=オピオイド”というわけではありません※1 ※2。オピオイドとは「中枢神経や末梢神経に存在する特異的受容体(オピオイド受容体)への結合を介してモルヒネに類似した作用を示す物質の総称」で、植物由来の天然のオピオイド、化学的に合成・半合成されたオピオイド、体内で産生される内因性オピオイド※3があります。(「非麻薬性オピオイド(鎮痛薬)」※4という合成オピオイドもあります。混乱しないように注意してください。)

オピオイドの作用部位

生体に投与したオピオイド鎮痛薬がどの部位に作用して如何に痛みの伝達を抑制するか、完全に解明されているわけではありませんが、オピオイドが結合する受容体は脳・脊髄や末梢神経に存在し、脳、脊髄、末梢神経の全ての部位に作用していると考えられています。なかでも、全身投与したオピオイドの鎮痛作用が、脊髄に投与したナロキソン(オピオイド受容体拮抗薬)によって減弱するという報告もあるので、オピオイドは脊髄後角の浅層部※5に主に作用して鎮痛作用を示すと考えられています※6。脊髄後角は痛みを伝える末梢神経(Aδ、C線維)の中枢側終末が多く存在し、エンケファリン、ダイノルフィンなどの内因性オピオイドペプチドやオピオイド受容体が最も高密度で存在する部位でもあります。

オピオイド受容体

オピオイドが結合する特異的受容体には薬理学的にµ、κ、δの3種類の古典的なオピオイド受容体※7があることが知られています。これらの中で鎮痛作用に関して最も重要な役割を果たすのがµ受容体です。臨床で頻繁に使われるオピオイドにはリン酸コデイン、モルヒネ、オキシコドン、フェンタニル、レミフェンタニル、メペリジン、トラマドール、ブプレノルフィン、ペンタゾシンなどがあります。とくに、フェンタニル、レミフェンタニルはμ受容体に選択的に結合するオピオイドとして知られていますが、µ、κ、δの3種類のオピオイド受容体に対する親和性は薬剤によって異なります。ある受容体には作用するが他の受容体には拮抗的に作用するもの(拮抗性オピオイド)や、いくら投与量を増やしても最大効果が得られないもの(部分作動性オピオイド)もあります。

下行性疼痛抑制系

一方、脊髄よりも上位にある脳幹部から脊髄後角に下行し、痛覚情報の中枢神経系への入り口である脊髄後角で痛みの伝達を抑制する「下行性疼痛抑制系」※8がヒトの神経系には存在しており、中脳や延髄のオピオイド受容体が活性化されると、この下行性疼痛抑制系が作動します。

オピオイドの作用法

オピオイドは、手術中・手術後の痛み、外傷による痛み、分娩時の痛み(陣痛)等の急性痛や、がんによる痛み、神経が損傷された後などに長期間続く慢性痛に対して鎮痛薬として用いられます。オピオイドは外傷や手術中・手術後の痛みのような「侵害受容性疼痛」※9に特に有効で、手術中はレミフェンタニル、フェンタニル、モルヒネが良く用いられます。また、投与方法には経口投与、経直腸投与(坐薬)、経皮的投与(貼り薬)、皮下投与(皮下注射)、筋肉内投与(筋肉内注射)、静脈内投与、脊髄くも膜下腔内投与、脊髄硬膜外腔投与があります。フェンタニル、モルヒネは静脈内以外に硬膜外やくも膜下にも投与され、術後の硬膜外鎮痛にも用いられます。レミフェンタニルは神経毒性があるため、硬膜外・くも膜下投与は禁忌となっています。

また、オピオイドはがん疼痛治療法の中でも中心的な薬剤になっています。ペインクリニック領域では「神経障害性疼痛」※10やその他の難治性慢性痛にもオピオイドが使われます※11。ペインクリニック領域でよく用いられるオピオイドにはトラマドール、ブプレノルフィン、リン酸コデイン、モルヒネ、フェンタニル、オキシコドンがあります。モルヒネ徐放製剤、オキシコドン製剤も神経障害性疼痛に有効な場合があります。(但し、現在我が国ではモルヒネ徐放製剤はがん性疼痛以外保険適応ありません。またオキシコドン製剤の中でオキシコンチンTR™のみは、e-learnig受講済みの医師が十分整備された環境の中であれば慢性疼痛の保険適応のもと処方可能です。)

オピオイドの副作用

オピオイドには鎮痛作用以外に様々な副作用があります。便秘、嘔気・嘔吐、掻痒感、尿閉、眠気、呼吸抑制などです。呼吸抑制はオピオイドの重大な副作用とされていますが、適切に使用する限りはほとんど起こりません。頻度が高い副作用は便秘や嘔気です。掻痒感は特に脊髄硬膜外腔やくも膜下腔にオピオイドを投与したときに起こりやすく、時に術後痛よりも患者さんを苦しめることもあります※12。

※1 オピオイドと麻薬のちがい

以前は麻薬とオピオイドは同じ意味で用いてもあまり混乱は生じなかったのですが、現在では「麻薬」という用語は社会的用語であり、薬理学的あるいは分子生物学的用語である「オピオイド」とは意味が異なります。「麻薬及び向精神薬取締法」で「麻薬」に指定されている薬剤が麻薬であり、オピオイド受容体とは関係しないものもあります。

※2 オピオイドではない麻薬

例えば、「ケタミン」という静脈麻酔薬はオピオイドではありませんが麻薬に指定されています(平成19年1月1日から麻薬に指定)。つまり、ケタミンは「麻薬性非オピオイド鎮痛薬」になります。

※3 内因性オピオイド

内因性オピオイドは体内で作られ、生理的状況あるいは生体に危機が迫ったときに放出される物質です。エンドルフィン、エンケファリン、ダイノルフィン、エンドモルフィン等があります。

※4 非麻薬性オピオイド(鎮痛薬)

ブプレノルフィンやペンタゾシンは臨床で頻繁に用いる薬剤です。麻薬指定にはなっていませんが、オピオイド受容体に結合して鎮痛作用を発揮します。

※5 脊髄後角浅層部

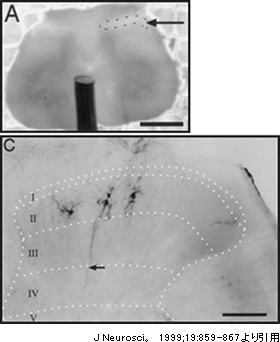

脊髄後角は細胞の大きさ・密度・ミエリンが多いか少ないかによって、6層に分けられています。そのうちの1層と2層を浅層部と言います。特に第2層はミエリンが少なく、スライス標本を作ると透き通って見える(図1矢印)ことから「膠様質」とも呼ばれています。膠様質細胞は中枢神経系で最も小さい細胞で、膠様質はこのような小さな細胞が密集しています。

図1 脊髄後角(浅層部)

※6 脊髄後角におけるオピオイドの作用機序

脊髄後角には、痛みを伝えるAδ、C線維の“末端と末梢からの痛覚情報を受け取る後角細胞自身の両方にオピオイド受容体が存在し、以下の機序で痛覚情報が脊髄より上位中枢に伝達されなくなります。

1)シナプス前終末からの興奮性伝達物質の放出抑制

AδとC線維末端のシナプス前終末のオピオイド受容体が刺激されると、電位依存性Caチャネル(VDCC)が抑制されてシナプス前終末へのCa2+の流入が減少します。その結果、グルタミン酸などの興奮性伝達物質の放出が抑制されます。

2)シナプス後細の過分極によって脊髄後角細胞での活動電位発生が抑制

後角細胞の細胞体や樹状突起に存在するオピオイド受容体が刺激されると、Kチャネルが開口してK+が細胞外に流出するために脊髄後角細胞は過分極します。そのため、内因性オピオイドのエンケファリンによって膠様質細胞の膜電位が過分極状態となり、活動電位発生が抑制されます。

※7 下行性疼痛抑制系

脳幹部から神経線維が脊髄後角に下行し、そこで痛みの伝達を遮断するシステムです。ノルアドレナリンやセロトニンを伝達物質とする下行性疼痛抑制線維がよく知られていますが、その他にもGABAやドパミンを伝達物質とする下行性疼痛抑制線維もあるようです。下行性疼痛抑制系はオピオイドだけでなく、精神的興奮、精神的集中、恐怖などでも作動します。(興奮したスポーツ選手が怪我をしても痛みを感じていないのを見たことがありませんか?)

※8 第4のオピオイド受容体

δ受容体のクローニングの過程で、これらのオピオイド受容体とよく似た構造を持つ第4のオピオイド受容体であるノシセプチン受容体もクローニングされ、内因性アゴニストであるノシセプチンも発見されました。しかし、その生理的役割や臨床的意義は現在も解明中です。(ノシセプチンを脊髄に投与した場合は鎮痛効果があるようですが、中枢神経に投与した場合には逆に痛みを増強することもあります。)

※9 侵害受容性疼痛

組織を損傷する、あるいはその可能性を持った刺激(侵害刺激)によって侵害受容器が刺激されて生じる痛みのことです。(外傷、手術後の痛み、癌性疼痛の一部、など)

※10 神経障害性疼痛

末梢神経・中枢神経の損傷、機能異常が原因となる、もしくはそれによって惹起される痛みです。帯状疱疹後神経痛、外傷や手術による神経損傷、脳卒中、多発性硬化症など、多数あります。

※11 神経障害性疼痛にオピオイドは効かない?

以前、神経障害性疼痛にはオピオイドは効かないのではないかという議論がありました。実際に、末梢神経を損傷すると脊髄後角のオピオイド受容体は減少します。しかしながら、神経障害性疼痛でもオピオイドが有効な症例は間違いなく存在します。しかも、進行癌の患者さんよりも少量で著効してしまう神経障害性疼痛の患者さんもみられるので、今後はオピオイドが効きにくいとされていた慢性疼痛に対して、オピオイドの選択や副作用対策も含めていかに上手にオピオイドを使いこなすかがペインクリニックの薬物療法のポイントになりそうです。

脊髄や延髄のオピオイド受容体を刺激することによって起こる痒みを「中枢性の痒み」といいます。